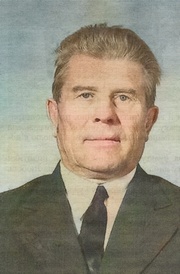

Лысанский Михаил Иванович

80 лет прошло с тех пор, как закончилась самая

кровопролитная война, а память о ней сохранилась в

сердцах всех, кто жил в то страшное время. И они не

перестают повторять: «Только бы не было войны!» и

«Не дай бог вам пережить такое!». Потому что события

тех времён им не дают забыть и заставляют переживать

заново всё, что было много лет назад. И когда

современные дети по крупицам собирают истории

героев, есть надежда, что их подвиг в нашей памяти

будет жить вечно.

ПРИМЕР ОТВАГИ И МУЖЕСТВА

Михаил Иванович Лысанский родился 5 мая 1918 года в

крестьянской семье в селе Дмитрове Орловской области.

Окончил 7 классов. В 1933 году семья переезжает в город

Тетюха под Владивосток, где Михаил окончил школу рабочей

молодёжи, получил специальность слесаря-токаря и среднее

образование.

В июне 1937 года он приехал на станцию Среднебелая, где

поступил работать слесарем на железную дорогу. По сей

день стоит железнодорожный мост через реку Белую, где

есть частица и его труда. С сентября 1938 по ноябрь 1940

годы Михаил служил в Красной Армии в городе

Спасск-Дальний и станции Евгеньевка Приморского края на

полигоне зенитной артиллерии, где на практике научился

способам ведения борьбы с наземными и воздушными целями.

Приехал домой в Среднебелую, которая стала его второй

родиной. Но недолго отдыхали его плечи от солдатской

шинели. Война ворвалась в дома неожиданно, хотя порохом

пахло давно. Европа лежала под ногами гитлеровской

Германии, в Азии хозяйничали японцы, угрожая границам

Дальнего Востока.

С 28 июня 1941 года он вновь в армии, теперь уже на

берегах Амура, в селе Поярково, а потом в Еврейской

Автономной области в должности заместителя политрука 81

миномётного полка 15-й армии, штаб которой находился в

Биробиджане.

25 февраля 1942 года его отправили учиться курсантом в

прославленное Подольское артиллерийское училище, которое

из-под Москвы перевели в город Бухару Узбекской ССР. 15

марта 1943 года Михаил Иванович окончил училище и в

звании лейтенанта и был отправлен на фронт.

Он попал на Западный фронт - в самое пекло. Ржевский

выступ после упорных боёв и потерь был взят, и появилась

первая награда на груди Михаила Ивановича - орден

«Красной Звезды». А дальше - выход на важную

железнодорожную магистраль Ельня-Смоленск, которая имела

стратегическое значение в проведении операции «Суворов».

Западный и Калининский фронты отодвигали противника ещё

дальше от Москвы, оказывали существенную помощь

Брянскому и Центральному фронтам в довершении разгрома

немцев под Орлом, создавали серьёзную угрозу фашистским

войскам, всё ещё стоящим под Ленинградом и в Прибалтике.

В условиях лесисто-болотистой местности средней полосы

России операция развивалась поначалу довольно медленно.

Бои носили ожесточённый характер. Фашисты на этом

участке превратили даже маленькие деревушки в крепкие

опорные пункты сопротивления. Преодолев наступление, 25

сентября был освобождён Смоленск - древний русский

город, неоднократный свидетель славы и мужества нашего

народа. В ходе Смоленской операции наши войска

продвинулись на запад на 200-250 километров и вышли на

подступы к Витебску и Могилёву. Фронт стабилизировался,

перешли к обороне. Полк Михаила Ивановича был переброшен

на Волховский фронт.

Начало 1944 года ознаменовалось новыми наступлениями по

ликвидации фашистских группировок в городах Новгороде и

Луга, с выходом на Плюсы, Струги Красные и Псков. Теперь

22-й ордена Ленина артполк сражался в составе знаменитой

9-й гвардейской дивизии, которой когда-то командовал под

Москвой осенью 1941 года полковник А. П. Белобородов.

Под Плюсами ему досталось больше всего. На этом участке

немцы сосредоточили большой перевес в танках.

Артиллеристам приходилось сражаться насмерть. Бои шли

непрерывные с переменным успехом. Прославленная дивизия

оказалась отрезанной от армии, и пришлось в ожесточённом

бою выходить из окружения, отбивая в день около десяти

атак немцев. За бои под Плюсами Михаил Иванович получил

медаль «За отвагу». Многие фронтовики знали, что эта

медаль иногда равнялась званию «героя».

В начале лета 1944 года произошло переименование

фронтов. Дивизия, в которой служил Лысанский, вошла в

состав 1 Прибалтийского фронта под командованием

прославленного генерала, а впоследствии маршала И. X.

Баграмяна. В ходе операции «Багратион» войска фронта

должны были любой ценой захватить город Полоцк. Именно

этот район враг пытался удержать в своих руках, так как

через него лежал прямой путь в Прибалтику. Но ни свежие

силы и резервы, ни оборонительная полоса под грозным

наименованием «Тигр» не помогли фашистам.

4 июля 4-я ударная и 6-я гвардейская армии освободили

Полоцк. «Сколько гвардейцев полегло за этот город!

Сосчитать трудно, - вспоминал Михаил Иванович, - дивизия

каждый день несла потери и вновь пополнялась резервами».

В эти же дни войскам 1 Прибалтийского фронта была

поставлена новая задача - нанести главный удар на

Даугавпилс, Шауляй и Каунас. Во

второй половине июля начались ожесточённые бои за

Шауляй. 3-й механизированный корпус, стремительно

наступая, преодолел сопротивление гитлеровцев и пробился

к городу. Михаил Иванович говорил, что крупные силы

противника, поддержанные авиацией, упорно, на правах

обречённых, защищали город. Наша артиллерия должна была

поддержать как пехоту, так и танки. Но к концу дня 27

июля сопротивление врага было сломлено, и город был

взят. И вновь за мужество, проявленное в боях за Шауляй,

у Михаила Ивановича на груди засияла медаль «За отвагу».

8 августа 1944 года был последним днём военной дороги

Лысанского. Батарея под его командованием вела огонь по

небольшому городу Игналено в районе Шауляя. Немцы

сосредоточили по ней огонь из шестиствольных миномётов.

Мина разорвалась в нескольких шагах. Она изувечила всё

тело гвардейца. Он получил ранение передней стенки

живота, правой и левой голени с переломом правого бедра

и левой берцовой кости. С поля боя вытаскивал и

доставлял до госпиталя Михаила Ивановича лейтенант

Григоренко. Сам генерал Баграмян подписал наградной лист

за этот бой Лысанскому, но шла смена госпиталей, и он

эту награду так и не получил. 25 человек давали свою

кровь воину-амурцу, чтобы спасти его.

Почти целый год возили его по госпиталям: Полоцк,

Москва, Астрахань, Эльтон. Борьба врачей за его жизнь

шла ежедневно. Вера в свои силы, любовь к родителям,

жене и детям помогли одолеть страшные муки, боли. 6 июня

1945 года Михаил Иванович покинул последний госпиталь и

инвалидом вернулся домой к родным. Шесть лет своей жизни

он отдал Советской Армии, защите Отечества. За

проявленное мужество и героизм был награждён орденом

«Красной Звезды», медалями: «За отвагу», «За боевые

заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными

медалями.

Мирное время звало трудиться. Работал 10 лет военруком в

Среднебельской школе, с 1955 года - председателем

исполкома Среднебельского сельского совета в течение 16

лет, начальником автоколонны № 2 «Амурколхозстроя». Раны

войны не давали покоя, и он перешёл работать старшим

инспектором отдела кадров Среднебельской ПМК.

Сменяются поколения, но не тускнет память о Великой

Отечественной войне. Так будет всегда, потому что

великий подвиг бессмертен. Победа в Великой

Отечественной войне была достигнута нашей страной,

нашими ветеранами только благодаря их отваге и любви к

Родине, триумфу патриотизма и доблести, которым нет

равных в мировой истории.

Помним, чтим, гордимся Вами!

Верим, что через много лет

Победу, добытую в мае,

Никто не забудет вовек!

|

|